刘芊:朗润轶事

相关附件:

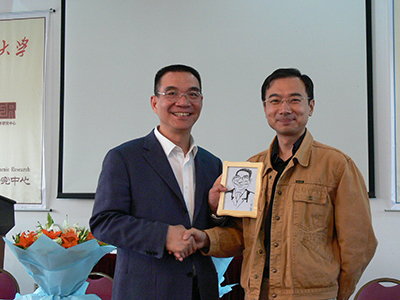

(左侧照片为2006年刘芊送给林毅夫教授一幅画像,并与林毅夫教授的合影)

作为一座皇家园林,朗润园有一种雍容博大气魄。悬挂在致福轩教室里的那幅清代著名书法家张凯手书的《白石神君碑》,开口“经国序民”,闭口“古先哲王”,透露着君临天下的气度。2000年我来读BiMBA就是看中这里融通古今,是个磨砺大气的地方。

书读了不到一年,因缘凑巧,我竟成了BiMBA从“市场上”招来的第一个员工,也是当时唯一的男员工。那时朗润园二期工程“万众苑”尚未修好,教授们的办公室和行政办公室分别挤在致福轩内南北两边。我所在的公关部就在小桥对面的民居里。秋日间每在蚊虫骚扰下看着对面屋顶上倭瓜一天天长大。BiMBA项目也如一个两三岁的孩子,在不知不觉中静静地、快速地成长。

2003年搬进朗润园时颇有进了大观园的感觉。红廊灰瓦,四时花木,工作环境有了天壤之别。我和宮玉振教授现在所在的208房间,掩映在一片翠竹之后,当年有潇湘馆之称,而与我们遥遥相对的易纲教授过去的那间办公室,春来总对一片红粉错杂的鲜花,夏天还有火红的石榴盈门,自然就是怡红院了。

修葺一新的朗润园,高朋满座,宾客如潮。2003年曾在六个月内接待了三位前国家元首,分别是美国的卡特,法国的德斯坦和澳大利亚的霍克。后来又有十余位诺贝尔经济学奖获得者交流、演讲。真是梧桐弄影,常引嘉宾谈燕;菡萏飘香,正宜学子读书。

那时我还担负着一个颇似庙中知客一般负责接待来访的任务。有几位特殊的客人,给我留下了深刻的印象。

季羡林念树

记得一个冬天的上午,邢惠清老师忽然跑过来对我说:“季老来了,快去陪一下。”我急忙迎到院中,只见季羡林老人已在几个人的陪同下走了进来。我们这位著名的邻居,虽然见面的机会不多,但在朗润园中总能感觉到他的存在。一上岛迎面山石上“朗润园”三个字就是季老的手笔,新建的万众楼也由季老题写匾额。他就住在池塘北岸的公寓楼中。从他家的窗口,原本可以看到博雅塔,自从我们建了新园,就只能看到这万众楼了。

这位隔水相望的邻居要绕一大圈才能过桥上岛,因此难得在朗润园中看到他。我搀扶着季老登上万众楼时,只觉他步履稳健,不像一个年逾九十的老人,也更不会想到,这是我最后一次见到他了。此后不久他就住进了医院,虽然其间也短期出过院,但最终再也没能回到北大。

站在万众楼的平台上,他辨认指点着楼外的几株老树。

“就怕盖楼把它给砍了”,季老说,“这些树都没砍,真是太好了。”看了我一眼,季老解释说:“我小时候爬过那棵树……”

看他凝视着前方,陷入了回忆,大家都静静地站着。

季老的眼神中有一种孩子般的纯真。那天林老师不在,参观了一圈之后我们便到林老师的办公室休息。当我们告诉他,为了保持王府的风格,朗润园全部使用地暖时,季老立刻弯下腰去摸摸地面,一脸新奇与兴奋。我问起梵语教育的事,他双眼放光,伸出手掌告诉我:“已经传了五代弟子了。”

早年曾读过季老翻译的泰戈尔的诗。这位精通多国古今语言的大家始终是东方文化的坚定信仰者。晚年的他总是提到母亲、故乡,还有这次念念不忘的旧园乔木。后来看到经济中心成立十周年时季老写给林老师的贺信,其言中心十年已“硕果累累矣”,忽然理解了季老眼中哪种生生的力量,以及“十年树木、百年树人”这句话的重量。

斯人已逝,季荷也因干旱而绝。季老的印记却会长久留在朗润园里。

侯仁之叹水

最早知道侯仁之这个名字,是因为北大那个经典留影处的“未名湖”三个红字。年复一年,不知有多少游客与侯老的这三个字合影。后来才知道他是历史地理学的奠基者,当然,也是经济中心朗润园工程的奠基者之一。每当他到来,我这个平时给人讲朗润园典故的“知客”就不敢班门弄斧了。对于京郊这些皇家园林的沿革,侯老真个是如数家珍。

一年中秋节,林老师照例给侯老准备了一份月饼。那天我正好经过邢老师办公室,就欣然令命,充当了一下校内快递的角色。

燕南园是燕字头而又在北大墙内的唯一一个住宅区。那一座座小洋楼里曾住过北大历史上为人们所熟知的一些名人。侯老就是其中硕果仅存的不多老者之一。当我按邢老师指点的地址敲开侯老家的大门后,本以为“快递”的工作就此结束,没成想听到来客,侯老专门从里间走了出来,并一定要留我坐一会。他一再让我感谢林毅夫同志惦记着他,并和我聊起了北大水系问题。他说:“我对不起毅夫同志啊。你们朗润园水的问题一直解决不了。一个研究机构,‘为有源头活水来啊’……”

我初到BiMBA时,朗润园的小岛为绿水环绕,后来春天化冰后就要干上一阵,直到雨季后水才回来。再往后只有夏天很短的时间有水。难怪侯老对此事念念不忘,我临出门时,他还在叨念着“对不起毅夫同志” 。

地下水位的下降,池底成为漏斗,这不是该侯老道歉的事。今天,在朗润园的水系彻底干涸几年后,北大校园北部水系防渗工程终于热火朝天地展开,或许不久之后朗润园又可以恢复真正意义上的“一池清水”。其实自从圆明园防渗之后,其他水系的防渗只是一个早晚的问题。

遗憾的是,侯老没有能看到这一天,也不知他对这样的解决方式是否满意。

袁行霈吟联

我从2005年开始逐渐向教学方面转向,主要给外国学生讲中国的文化与商务,因此对于中国传统文化越来越留心。北大国学院的袁行霈教授为经济中心题写楹联,自然成为我不会错过的活动。

2009年3月,楹联揭幕的那天,朗润园中玉兰含初绽,春意融融。揭幕之后袁老兴致勃勃地带领在场的同学一起诵读他所撰写的这副楹联:“会揽青天千古月,合催甘露五湖春”,并解释了楹联的含义:上联比喻中心在经济学的研究上取得最高的成就,下联寓意在教育方面培养出优秀的人才。看到如此贴切的楹联,大家无不欢喜赞叹。

此时作了林老师多年秘书的陈曦忽然说:“这对联的上联中含了个‘朗’字,下联中含了一个‘润’字,您是有意这么写的吗?”

袁老一听,愣了一下,自己又反复地读了几遍楹联,欣喜之色,油然而生,喃喃地说:“就是这样,作者未必有,读者未必无。作者未必有,读者未必无啊!”

当时我正在读审美与传统文化方面的博士,这一句“作者未必有,读者未必无”让那些接受美学书中的理论黯然失色了。

佳联妙句,无心之中暗合“朗润”,这也可算是朗润园中的一段佳话吧。

汤一介谈北大精神

2011年底,杨壮教授请来汤一介先生及夫人乐黛云女士做讲座。那是一个寒冷的晚上,致福轩教室外北风呼啸,屋内却暖意融融。汤老夫妇跟学员们分享他们对人生的认识与感悟。这对经历了磨难的贤伉俪,话语温暖而有力。说起两人在德国时,花上半天的时间坐在科布伦茨的莱茵河边看流水,那种超然而又真实的感觉唯有让我想到孔子“逝者如斯夫”的感叹了。

汤老谈到北大的定位。他认为现在北京大学的精神有很多版本,但更应该是“思想自由,兼容并包”。因为自由是一种创造力,没有自由就没有创造力。自由的经济可以创造财富,自由的思想可以创造理论。这对老北大人对北大的灵魂有执着的坚守。自由的经济与自由的思想,这样的话语从这位传统人文精神的探索者口中说出,回荡在致福轩里。

当时我正在写作我的博士论文,题目已确定为儒家乐教。在阅读中,我看到了汤老对儒家政治理念的一段精彩评论:“如果企图靠个人的道德修养解决一切社会政治问题,那么无疑必将走上泛道德主义的歧途”,其结果是“造成了道德政治化和政治道德化。前者使道德屈从于政治,后者使道德美化了政治,从而不仅使道德沦丧,而且使政治败坏”。

最让我钦佩的是汤老作为一位国学大家对于传统文化所具有的批判精神。有亲炙汤老的机会,我当然不能轻易放过。于是在提问环节里我向汤老请教,在审美与政治的关系中能不能说“当礼乐成为君主专制的政治工具时,以审美的方式行政达政教之目的,也必将走上‘泛审美主义’的歧途。以乐教作为治国的手段,造成了审美政治化和政治审美化。前者使审美屈从于政治,后者使审美美化了政治,从而不仅使审美沦丧,而且使政治虚伪”呢?汤老说:“我同意你的意见。”于是这段话就出现在了我的论文中。

在“国学热“的今天,如何清醒地认识传统文化已成为一个迫在眉睫的问题。当我准备跨文化管理的课程时,一方面要向外国人介绍、解释中国文化,另一方面也要为中国的企业家剖析传统文化中的问题与制度的缺陷。在古今中外两个资源间,如何找到管理恰当的平衡点,并不是一个简单的问题。这也就是《中庸》里“君子时中”的“中”字精髓所在吧。

身处皇家园林,胸怀全球视野,或许,这才是朗润园真正的气度。

国发院成立20周年,黄益平教授征集回忆文章。诸位经济学翘楚已有多篇佳作,例数了国发院取得的成就,勾勒了院中众多名教授的形象。我这篇小文无关经国济民的宏旨,只是写些风雅趣事,姑称其为《朗润轶事》吧。

.png)